Самое важное о жж.

Анаксимандр (ок. 610 - после 547 до н. э.), древнегреческий философ, представитель милетской школы, автор первого философского сочинения на греческом языке «О природе». Ученик Фалеса. Создал геоцентрическую модель космоса, первую географическую карту. Высказал идею о происхождении человека «от животного другого вида» (рыб).

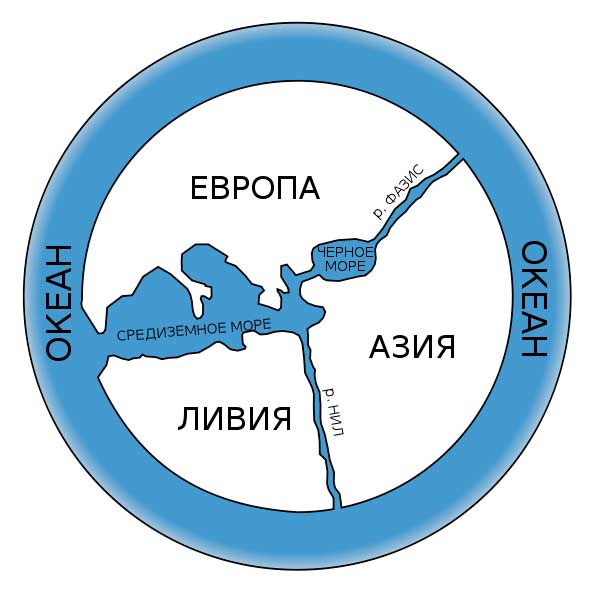

Анаксимандр (греч.) - математик и философ, сын Праксиада, род. в Милете 611, умер 546 до P. X. Между всеми греческими мыслителями древнейшего периода, ионийскими натурфилософами, он в самом чистом виде воплотил в себе их спекулятивное стремление познать происхождение и начало всего сущего. Но между тем, как другие ионийцы за такое начало признавали ту или другую физическую стихию, воду, воздух и т. п А. учил, что первоначальной основой всякого бытия есть безграничное (toapeiron, бесконечное), вечным движением которого выделились первичные противоположности тепла и холода, сухости и влага и к которому все опять возвращается. Творение есть разложение бесконечного. По его представлению, это бесконечное постоянно выделяет из себя и постоянно же воспринимает известные, неизменные стихии, так что части целого вечно изменяются, тогда как целое остается неизменным. Этим переходом от определенности материального объяснения вещей к отвлеченному представлению А. выступает из рядов ионийских натурфилософов. См. Сейдел, "Der Fortschritt der Metaphysik unter den altestenjon. Philosophen", (Лейпциг, 1861). Как собственно он пользовался своей гипотезой для объяснения происхождения отдельных вещей, об этом имеются лишь отрывочные сведения. Холод, в соединении с влагою и сухостью, образовал землю, имеющую форму цилиндра, основание которого относится к высоте как 3:1, и занимающую центр вселенной. Солнце находится в высшей небесной сфере, больше земли в 28 раз и представляет полый цилиндр, из которого изливаются огненные потоки; когда отверстие закроется, происходить затмение. Луна тоже цилиндр и в 19 раз больше земли; при наклонном положении ее получаются лунные фазы, а затмение происходит тогда, когда она совсем перевернется. А. первый в Греции указал на наклонение эклиптики и изобрел солнечные часы, при помощи которых определял линии равноденствия и солнечные повороты. Ему приписывают также составление первой географической карты Греции и изготовление небесного глобуса, которым он пользовался для объяснения своей системы вселенной. См. Шлейермахер, "Uber А.", (Берл., 1815). О близкой связи его космогонии с восточными умозрениями см. Бюсген, "Uber das apeiron des A.", (Висбад., 1867). П. Г. Редкина, "Из лекций по истории философии права".

Написал прозой философское произведение, один отрывок из которого дошел до нас в передаче Теофраста. Доксограф пишет: «Из учивших о едином, движущемся и бесконечном [начале] Анаксимандр... сказал, что началом и элементом сущего является беспредельное, первым употребив такое название начала. Он говорит, что начало не есть ни вода, ни вообще какая-нибудь из так называемых стихий, но некоторая иная беспредельная природа, из которой возникают все небеса и все миры в них. «А из каких [начал] возникают сущие [вещи], в те же самые они уничтожаются согласно необходимости. Ибо они несут наказание и получают возмездие друг от друга за свое нечестие по порядку времени», – так говорит он в чересчур поэтических выражениях. Очевидно, заметив, что четыре стихии превращаются одна в другую, он не счел возможным признать какую-либо одну из них в качестве субстрата, но принял нечто от них отличное. Возникновение же вещей происходит не от качественного изменения стихии, но вследствие выделения противоположностей по причине вечного движения... Противоположности же суть теплое, холодное, сухое, влажное и т. д.» (ДК 12 А 9, В 1).

Анаксимандр. Фрагмент картины Рафаэля "Афинская школа", 1510-1511

Этот фрагмент из «Мнений физиков» Теофраста, сохранившийся в тексте комментария Симпликия к «Физике» Аристотеля и, в свою очередь, содержащий фрагмент Анаксимандра, вызвал ожесточенную полемику. Прежде всего – относительно объема фрагмента. Минимальный ограничивается словами: «... согласно необходимости. Ибо они несут наказание и получают возмездие друг от друга». Предшествующая часть принятого Дильсом текста фрагмента рассматривается как заимствованное у Аристотеля стереотипное описание общей позиции «фисиологов»; последующая – как теофрастова перефразировка текста Анаксимандра. И все же, даже если свести подлинный текст Анаксимандра к этому маловразумительному отрывку, Теофраст дает очень много.

(1). Не подлежит сомнению, что Анаксимандр признал «начало» сущего чем-то единым и беспредельным (бесконечным, неопределенным – to apeiron). Возможно, что он и ввел это название, «апейрон», как по давней и почтенной традиции именуется «первоначало» Анаксимандра . Впрочем, возможно, что это термин, самому ему не принадлежащий, а выработанный доксографией.

(2). По логике Теофраста, видящего в Анаксимандре мониста, фраза «А из каких... в те же самые» должна была бы стоять в единственном числе (из беспредельного... в беспредельное). Она же стоит во множественном числе (ex hon ... eis tayta), что свидетельствует об аутентичности если не текста, то выраженной им мысли. Последующее разъяснение Теофраста показывает, что множественное число скорее всего относится к «противоположностям», вследствие выделения которых и образуются вещи.

(3). Обращение Анаксимандра к «беспредельному» интересно тем, что to apeiron может означать как качественно неопределенное, так и количественно бесконечное. Так, у нас имеются противоречащие свидетельства о Фалесе. В одном месте Симпликий говорит, что Фалес признавал свое начало – воду – конечным. В другом месте он пишет: «принимавшие за основу какую-либо одну стихию, считали ее бесконечной по величине, как например Фалес – воду» (ДК Р А 13). Со своей стороны, Аристотель утверждал, что «никто из физиков не делал единым и бесконечным огонь или землю, а только воду, воздух или среднее между ними» (Физ, III, 5, 205а). Отсюда можно заключить, что первое свидетельство Симпликия говорит о качественной определенности фалесова «начала» (вода), а второе – о количественной бесконечности, как и пишет доксограф. Анаксимандр же оказывается тогда человеком, вводящим представление о качественно неопределенном и количественно бесконечном начале. Рождение из него вещей и есть их качественное определение и ограничение.

(4). Иногда «беспредельное» Анаксимандра отождествляют с мифологическим Хаосом. Но этому противоречит признание временной упорядоченности возникновения и уничтожения, причем необходимой упорядоченности.

Можно ли идти дальше? Иногда считают, что «беспредельное» Анаксимандра – это «беспредельное вообще», понятие, образованное отвлечением от всего конкретного. Однако Аристотель специально оговаривал, что это не так. Признание беспредельного или бесконечного как такового свойственно только пифагорейцам и Платону, тогда как «натурфилософы («физики») всегда рассматривают в качестве носителя бесконечности какую-нибудь другую природу из так называемых элементов, например воду, воздух или среднее между ними» (Физ., III, 4, 203а). Это явно относится и к Анаксимандру, и его «другую природу» – носителя предиката бесконечности (беспредельности) – следует каким-то образом характеризовать. Обычно по этому поводу выдвигаются следующие точки зрения: во-первых, это может быть «неопределенная природа», в принципе не допускающая определения; во-вторых – будущая «материя» (hyle) Платона и Аристотеля, потенциально заключающая в себе все вещи, но лишенная актуальных качеств и подлежащая оформлению со стороны идеального начала, «идеи» или «формы»; в-третьих, механическая смесь всех вещей или стихий, из которой затем выделяются вещи; наконец – нечто «среднее» между элементами или стихиями (metaxy).

Каждое из этих решений, опираясь на те или иные свидетельства Аристотеля и доксографов, имеет свои слабые места. «Неопределенная природа» (physis aoristos) – вряд ли есть решение вообще, поскольку представляет собою чисто негативное понятие. Между тем у Анаксимандра есть специфические определения «субстанции бесконечного». О них мы скажем ниже. То же можно сказать и о «материи» в смысле Аристотеля и Платона. У них «материя» характеризуется как «небытие» (me on Платона), как чистая возможность и «лишенность». Но этот взгляд несовместим с тем фактом, что «беспредельное» Анаксимандра выступает активной творческой силой, которая «всем правит». У него полностью отсутствует представление о внешней первоначалу «идее», по отношению к которой «беспредельное» выступало бы как «природа, отличная от идеи» (Платон. Парменид, 158с). «Смесь» – характеристика первоначала, принадлежащая фисиологам V в., в частности Анаксагору. Но если даже первоначальную смесь можно представить как единую и однородную массу, то она никак уже не может пониматься в смысле живого, органического целого, «природы» раннегреческих философов. Наиболее вероятно, пожалуй, четвертое решение. Но ведь и здесь отсутствует однозначность. В различных местах сочинений Аристотеля, без ссылки на имя (или имена?) мыслителя, придерживающегося той или иной точки зрения, говорится о «беспредельном» как среднем между огнем и воздухом или между воздухом и водой. По контексту во всех этих случаях напрашивается имя Анаксимандра, но не исключено и какое-то иное, нам неизвестное имя. Во всяком случае, вопрос о принадлежности апейрона как metaxy Анаксимандру остается открытым.

Однако мы можем с достаточными основаниями говорить о, следующих «свойствах» анаксимандрова первоначала. Как говорит Аристотель, оно не возникает и не уничтожается, «не у него есть начало, а оно само по видимости является началом, все объемлет и всем управляет, как говорят те, кто не признает кроме беспредельного других основных причин... И оно божественно, ибо бессмертно и неразрушимо, как говорят Анаксимандр и большинство натурфилософов» (Физ. III, 4, 203 b). Ипполит сохранил несколько иную характеристику: беспредельное Анаксимандра «вечно и нестареюще» (ДК 12 А 11). Наконец, у Плутарха читаем: «... Анаксимандр... утверждал, что в беспредельном заключается вся причина всеобщего возникновения и уничтожения... При возникновении нашего мира из вечного [начала] выделилось нечто способное производить горячее и холодное, и образовавшаяся из него огненная сфера облекла воздух, окружающий землю, подобно тому, как кора облекает дерево. Когда огненная сфера прорвалась и замкнулась в несколько колец, возникли солнце, луна и звезды» (ДК 12 А 10).

Исходя из этих свидетельств, можно сконструировать следующую схему изменений апейрона, порождающего вещи: вечная, нестареющая, бессмертная и неразрушимая «беспредельная природа», или «природа беспредельного», – апейрон – выделяет «производящее начало» (to gonimon – возможно, термин самого Анаксимандра, образованный аналогично апейрону), рождающее противоположности теплого и холодного, сухого и влажного, из которых, в свою очередь, образуются вещи. К сожалению, можно только гадать, в чем смысл взаимоотношения противоположностей, выраженного словами «... несут наказание и получают возмездие друг от друга» , но здесь явно зарождается диалектика борьбы, столкновения противоположных начал, которая расцветет у Гераклита.

Подводя итог изложению философского учения Анаксимандра, скажем, что в нем, хотя и «в чересчур поэтических выражениях» (Теофраст), но все же прозой формулируются важнейшие черты «начала» (arche – возможно, что и сам термин введен в этом значении Анаксимандром, хотя указание Теофраста на этот-факт ныне оспаривается): его всеобъемлющий, творческий и производящий характер, его вечность и неуничтожимость в противовес конечным, возникающим и уничтожающимся вещам и мирам, его бесконечность во времени и пространстве, как и вечность его движения, его внутренняя необходимость и самонаправленность. Отсюда его «божественность» как высшая ценностная характеристика «беспредельного». Наконец, хотя вряд ли можно с уверенностью сказать, что из апейрона все состоит, но несомненно, что из него все происходит (рождается) и в него все вновь возвращается, погибая. Здесь мы еще дальше от мифа, чем в случае Фалеса, и несомненно, что свою роль в этом сыграли конкретно-научные представления Анаксимандра.

Содержание этих концепций таково. Анаксимандру приписывается изобретение солнечных часов, составление первой у греков географической карты, систематизация геометрических утверждений. Но, конечно, первостепенное значение имеют космология и космогония Анаксимандра, восстанавливаемые по свидетельствам древних. Картина мира, по Анаксимандру, в общих чертах такова. Земля, подобная цилиндрическому отрезку колонны или барабану, высота которого равна одной трети ширины, покоится в центре мира «вследствие равного расстояния отовсюду» (А 11). Над Землею (вопрос о том, возникает ли она из «объемлющего» (апейрона) или существует вечно, остается открытым) возникают, в процессе образования «неба», водная и воздушная оболочки, затем – оболочка из огня. Когда огненная сфера, разрывается, она одновременно замыкается в несколько колец, окруженных плотным воздухом. В воздушной оболочке колец имеются отверстия, видимый через которые огонь и представляется нам светилами. Затмения Солнца, а также фазы Луны объясняются открытием и закрытием этих отверстий. Выше всего расположено солнечное кольцо (оно в 27 раз больше Земли), ниже – лунное (в 19 раз больше нее), всего ниже – звездное. Миров бесконечное множество, однако из свидетельств неясно, сменяют ли они друг друга в ходе вечного кругообращения «по порядку времени» или же сосуществуют.

Земля первоначально была покрыта водой. Последняя постепенно высыхает, а оставшаяся в углублениях вода образует море. Высыхая от чрезмерной жары или размокая вследствие сильных дождей, земля образует трещины, проникающий в которые воздух сдвигает ее с места – так происходят землетрясения. Первые животные возникли во влажном месте (в море) и были покрыты колючей чешуей. По достижении известного возраста они стали выходить на сушу, и из них возникли земные животные и люди. Так конкретизируется общемировоззренческая установка Анаксимандра. Здесь, как и во всех первых философских учениях, сочетаются фантастические, заимствованные из мифологии установки с попытками рациональной (включая математическую) их «дешифровки». Результат – поразительный синтез, не сводимый к этим исходным составным элементам.

Анаксимандр (610-546 гг. до н.э.) - ученик и последователь Фалеса, также был разносторонне образованным человеком. Интересовался математикой, физикой, астрономией, географией, изучал происхождение жизни и др.

Не отрицая по существу учения Фалеса, его основного взгляда на мир,

Анаксимандр в то же время считал, что вода, будучи промежуточным только между твердым и парообразным состояниями, не могла служить основой всего сущего, поскольку каждая вещь происходит "из своих собственных начал". Например, горячее и холодное - из теплого, белое и черное - из серого и т.п. Так что у каждого состояния, у каждой пары противоположностей должно быть свое, особое начало, особое промежуточное. Но в таком случае должно было быть и начало всех начал - первоначало, которое порождает мир в целом. И оно не может быть ни водой, ни какой-либо другой стихией (землей, воздухом, огнем), но это должна быть какая-то другая беспредельная природа, которая в одинаковой степени присуща всем стихиям. Эту бесконечную, активную, содержащую в себе противоположности среду Анаксимандр называет “apeiron“ (апейрон). Именно в ней, по мысли философа, заключается причина всеобщего возникновения и уничтожения.

Можно предположить, что Анаксимандр представлял себе некую от точки к точке изменяющуюся материальную среду, наподобие перехода от белого цвета к черному. Это позволяло философу взглянуть на нее с промежуточной позиции и увидеть противоположности как избыток и недостаток. Посмотрев на каждую из противоположных сторон в отдельности с позиций их промежуточного, Анаксимандр мог увидеть новые противоположности и так без конца. Видимо такой взгляд и позволил Анаксимандру предположить, что апейрон включает в себя все виды противоположностей, которые порождают все тела "посредством различий в плотности и разреженности первоэлемента", что в свою очередь является основанием для рождения и гибели миров-небосводов, которое испокон веку повторяется по кругу.

Анаксимандр написал несколько сочинений: "Карта земли", "Глобус", "О природе". По их названиям можно судить о том, что философ в основном изучал природу. От последнего труда в свидетельствах Симпликия, одного из доксографов, жившего на тысячу лет позже Анаксимандра, сохранился один небольшой фрагмент: "А из каких (начал) вещам рожденье, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды (ущерба) в назначенный срок времени". Этот отрывок свидетельствует о том, что отношения между вещами, возникающими из бесконечной материальной среды, которую Анаксимандр называет апейрон таково, как отношение между "должником" и "кредитором", что свидетельствует о взаимосвязи мировоззрения Анаксимандра с мифологическим мировоззрением и, прежде всего, с идеей компенсации - Дике, как идеей космической справедливости (Правды). Причем, у Анаксимандра несмотря на мифологическую терминологию уже нет этих сверхъестественных стражей меры, поскольку все космические процессы совершаются у него по своим имманентным законам, обусловленным активностью самой материальной среды - апейрона.

Поэтому смысл, вложенный в понятие "возмещение неправды" следует искать в мифологии и, прежде всего, в греческой идее компенсации - Дике, как идее космической справедливости (Правды), в то время как понятие "задолженность" ассоциируется с идеей декомпенсации (Раздора).

Здесь наиболее отчетливо проявляется связь между мифологическим и философским мышлением, которые на первых порах идут рядом, имея своими источниками элементы первоначального эмпирического знания. Опираясь на объективные законы бытия, мифологическое мировоззрение оказалось уже способным представить идеи несправедливости и возмездия, Раздора и Правды, декомпенсации и компенсации в образе физического явления, т.е. в образе весов в руках богини правосудия, чаши которых в одном случае выходят из положения равновесия, в другом - стремятся к нему. В этом образе нашла свое конкретное отражение характерная черта античности - мышление противоположностями. Последние понимаются здесь исключительно как "избыток" и "недостаток" того или иного субстрата относительно положения равновесия - того промежуточного состояния, из которого возникают и к которому, уничтожаясь, стремятся противоположности. Поэтому, основным вопросом милетской натурфилософии было выявление сущности "промежуточного", сгущение и разрежение которого определяло бы все многообразие чувственно воспринимаемого мира. Это свидетельствует о том, что мифологическое мышление, оперирующее не только представлениями, но и сравнительными понятиями, не только не произвольно, но напротив, обладает весьма строгой логикой. Только эта логика отличается от логики нашей сегодняшней науки. Поэтому мифология является не только продуктом воображения, но и результатом строгого логико-теоретического мышления. Однако увидеть это можно только в итоге тщательного исследования тех мифологических представлений, которые отражают отношение противоположностей в процессе их компенсации и декомпенсации. Не случайно в первой части фрагмента Анаксимандр обращает наше внимание на то, из чего все сущее возникает и во что по необходимости оно уничтожается. И если слова "возмещение неправды" понимать как компенсацию, а слово "задолженность" понимать как декомпенсацию, то все становится предельно ясным. Появляется возможность определить "источник всеобщего возникновения и уничтожения". Все это позволяет предположить, что процессы "компенсации" и "декомпенсации" связаны у Анаксимандра временными рамками и в целом представляют собой своего рода циклический процесс.

Очевидно, что такой взгляд на природу предполагает осмысление ее не с позиций соотнесенного, т.е. не с точки зрения одного из полюсов градации. Здесь, как и у Фалеса, точкой отсчета, с которой осмысляется мир, является середина, промежуточное, которое делит непрерывную среду на активные, противоположные части.

Большое значение имеет обстоятельство, что положения Фалеса не превратились в догму, в которую можно верить или не верить, а послужили началом дискуссии о первооснове мира. Критическое отношение к чужим мнениям, желание пропустить их через призму собственного сознания – большое достижение греческой философии. Первым спорщиком стал ученик и друг Фалеса Анаксимандр. Многие положения его учителя не могли его устроить, он их переосмыслил и первым из европейцев решился написать и обнародовать свои познания о природе. Суть учения Анаксимандра о первооснове всех вещей можно свести к следующему: ни один из видимых четырёх элементов не может претендовать на звание первоосновы. Первоэлементом является находящийся вне восприятия наших органов чувств апейрон («бесконечное»), вещество, среднее между огнём, воздухом, водой и землёй, в котором содержатся элементы всех этих веществ .

В нём заключаются все свойства других веществ, например, тепло и холод, в нём едины все противоположности (позднее Гераклит развил это положение Анаксимандра в закон единства и борьбы противоположностей, унаследованный от него Гегелем и Марксом). Неотъемлемым свойством апейрона является бесконечное движение, в первую очередь круговращательное. В качестве примера круговращательного движения древним представлялась смена дня и ночи, объясняемая ими как вращение солнца, луны, звёзд вокруг Земли. Под влиянием этого вечного движения бесконечный апейрон разделяется, противоположности выделяются из существовавшей ранее единой смеси, однородные тела движутся друг к другу. Самые крупные и тяжёлые тела при вращательном движении устремляются к центру, где сбиваются в комок, так образуется находящаяся в центре Вселенной Земля. Она недвижима и находится в равновесии, не нуждаясь ни в каких подпорках, так как равноудалена от всех точек Вселенной (у Фалеса Земля опирается на воду. Но тогда возникает вопрос, на чём покоится вода, и вопрос об опоре становится неразрешимым. Анаксимандр же попросту устраняет данный вопрос). В подтверждение своей мысли Анаксимандр приводит два примера:

1) если поместить просяное зерно в надувной пузырь, а затем надуть его, то зерно окажется неподвижным во взвешенном состоянии в центре пузыря; «так и земля, испытывая толчки воздуха со всех сторон, пребывает неподвижно в состоянии равновесия в центре [космоса] ».

2) Если к одному времени привязать верёвки и тянуть их с равной силой в разные стороны, то тело окажется недвижимым. Таким образом, Анаксимандр как бы предвосхищает закон всемирного тяготения, понятие тяжести для него вовсе не означало падение вниз.

Более лёгкие частицы воды, по мнению Анаксимандра, ранее окутывали Землю единым водяным покровом, который в настоящее время значительно уменьшился вследствие испарений. Воду опоясал воздушный слой, которую в свою очередь обняла собой огненная сфера. Последняя не представляет собой единого целого, так как раздробилась в силу круговращения. Такова картина мироздания. Кроме того, всё материальное обречено на гибель вследствие всё того же вечного движения. Невозникшей и неуничтожимой Анаксимандру представлялось только первовещество апейрон, из которого всё возникло и в которое всё должно вернуться. Возникновение и развитие мира Анаксимандр считал периодически повторяющимся процессом: через определённые промежутки времени мир поглощается окружающим его беспредельным началом, а затем возникает вновь. Позднее стоики, унаследовавшие многие положения учения Анаксимандра через посредство Гераклита, добавили, что Вселенная через определённые участки времени должна сгорать в огне, образующем её внешний слой.

По утверждению П. Таннери Анаксимандр был естествоиспытателем, строящим представление о космосе, основываясь на природных законах. Он, подобно физикам Нового времени, вывел картину мира, осмысливая простые опытные модели, обобщая модель центробежного движения. Только, в отличие от учёных Нового времени, он располагал меньшими опытными данными, которые ему пришлось возмещать гениальными догадками. Впрочем, учение Анаксимандра аналогично гипотезе Канта – Лапласа о возникновении небесных тел из туманностей благодаря вращательному движению.

Однако, как и Фалес, Анаксимандр не был свободен от мифологических корней, от идейного наследия своего времени. Как в учении Фалеса о происхождении мира налицо параллели с мифом, изложенным в «Илиаде», так и учение Анаксимандра сходно с космогонией только не Гомера, а с «Теогонией» Гесиода. Апейрон имеет свой аналог, как вода Фалеса – божество Океан, им является Хаос, первоэлемент, существовавший тогда, когда кроме него ничего ещё не было, из которого происходит всё остальное. Хаос – это беспорядочная смесь, из которой впоследствии выделяются боги и элементы, приводя мир в порядок. Из Хаоса рождаются Гея (Земля), Тартар (недра Земли), затем бог любви Эрос, Ночь и Эреб (мрак), День и Эфир (свет), Уран (небо), горы, моря, Океан. Но Анаксимандр не просто видоизменяет схему происхождения мира, изложенную Гесиодом, он её творчески перерабатывает, вводя совершенно новые положения. У Гесиода все вышеперечисленные понятия персонифицированы, это всё божества, имеющие своё личное имя. Есть божества мужские, есть божества женские, они, как люди, друг от друга производят потомство. Вопрос о том, что думал Анаксимандр о богах, мы затронем позже. Пока же следует заметить, что все описываемые им элементы – огонь, воздух, вода, земля – это порождения апейрона, они материальны, а не человекоподобны. У Гесиода одно поколение богов сменяет другое, апейрон Анаксимандра вечен. Вообще, Анаксимандр первым приходит к мысли о том, что материя существует вечно во времени и бесконечно в пространстве. Следует сказать, что греческое слово «JО –B,4D@<» означает «бесконечное», милетский мыслитель использовал его не в качестве имени существительного, но как имя прилагательное, эпитет для первовещества, каким нам представляется материя. Другая заслуга Анаксимандра в том, что он первым уделил большое внимание движению как причине преобразования материи вместо описания природы как статичной, неподвижной. Этим он заложил основы дальнейшего развития греческой философской мысли. Если мыслители милетской школы основное внимание уделяли поиску первовещества, то для следующего поколения философов на первый план выходят вопросы движения. Гераклит, Анаксагор, Эмпедокл в основном задумываются не над тем, как устроен материальный мир, но почему он изменяется, какие силы производят в нём изменения, почему материя принимает ту или иную форму.

Ещё больше сходства можно обнаружить у Анаксимандра с некоторыми из космогонических учений орфиков. Например, Орфею, установителю особого вероучения и религиозных обрядов и учредителю названной по его имени секты, приписывали взгляд, что «сначала был вечный, беспредельный, нерождённый Хаос, из которого возникло всё. Этот Хаос … - не тьма и не свет, не влажное и не сухое, не тёплое и не холодное, но всё вместе смешанное; он был вечно, единый и бесформенный». Потом случайно, само по себе происходит разделение единой и более чистой материи на 4 элемента. Далее, согласно воззрениям некоторых из орфиков, вследствие веса и плотности, под действием тяжести земля удалилась вниз как осадок. Вслед за ней стекла вниз вода и всплыла над землёй. Самое верхнее место занял огонь или эфир, а между ним и Землёй образовался воздух. То есть всё мироздание предстаёт в качестве слоёного пирога, созданного из 4 элементов. Другие орфики пришли к мысли о концентричности мироздания. Согласно им, верховный бог Зевс охватил «всё вокруг неизречённо-огромным эфиром, в середине его – небо, в нём – Земля безграничная, в нём – море» . То есть получилась почти такая же картина, как у Анаксимандра, только последний поменял местами твёрдую землю и жидкую воду. Хотя уровень водоёмов и ниже уровня суши, но все они имеют твёрдое дно. Таким образом, Анаксимандру вовсе не нужно было самому изобретать все составные части своего учения о мире, можно было заимствовать целые блоки из идейного наследия предшествующих теологов, лишь прилаживая их друг к другу, создавая из них единое целое и отсекая оказывающиеся ненужными лишние части. За бортом оказались не прельстившие «фисиолога» рассуждения о душе, о мистериях, длинная и запутанная история о происхождении богов. Кстати, из орфического колодца мудрости черпали воду и другие современные Анаксимандру мыслители: Ферекид, Пифагор, Ксенофан, Эмпедокл.

М. Д. Уэст, занимавшийся поиском аналогов концепции Анаксимандра в космологических построениях народов Востока, заявил, что данный мыслитель заимствовал из них ряд положений. Идея единства и борьбы противоположностей вполне может восходить к дуализму иранской религии, в которой два близнеца добрый бог Ормузд и злой Ариман рождаются из семени воплотившегося в ограниченный твердью космос Времени, а затем ведут между собой борьбу по правилам, установленным Временем. У Анаксимандра также противоположные вещества (огонь и земля) и свойства (тёплое и холодное) выделяются из единого апейрона. Опять же, налицо как сходство, так и различие. Иранцы в качестве противоположностей подразумевали религиозно-этические понятия вселенского добра и зла, мыслитель из Милета – чисто физические субстанции и их свойства. Как и в случае с Хаосом Гесиода, мифологические предания, изыскания теологов служат отправной точкой, с которой начинается полёт мысли греческого исследователя. Он оказывается в состоянии синтезировать по своему выбору отдельные положения как греческой, так и восточной мифологии, переосмыслить доставшееся ему идейное наследие и применить его к своей тематике – исследованию природы, возможно, используя метод аналогии.

Ещё один пример заимствования Анаксимандром идей из мифологической базы народов Востока можно найти в Библии. В книге Иова содержится постулат, может быть заимствованный из вавилонской или какой-либо другой древневосточной космологии, о том, что Земля не покоится ни на какой основе, а повешена «ни на чём», парит в пространстве. Однако в Библии этот постулат приводится бездоказательно. Анаксимандр приходит к такому же выводу, но разворачивает при этом систему доказательств, обосновывая своё положение с помощью рациональных доводов. Ему недостаточно воспринимать то или иное положение на веру, требуется их переосмыслить, отнестись к нему критически.

В настоящее время исследователи по-разному характеризуют деятельность Анаксимандра. Одни считают его первым европейским учёным, Лапласом древности, другие – синтезатором мифологического наследия и творцом своеобразного религиозного учения, наподобие его современника Ферекида Сиросского. Суждения расходятся по вопросу о том, что было главной основой построений Анаксимандра – наблюдения за природой или переосмысление мифов? Вероятно, свою роль сыграли оба эти источника знаний греческого мыслителя. Во всяком случае, заслуги Анаксимандра как одного из основателей европейской философии сейчас никто не отрицает.

По иному было в древности. Мыслители того времени или вовсе не упоминали имени Анаксимандра, или выступали с критикой его идей. Как и в случае с Фалесом, первым критиком Анаксимандра стал его ученик Анаксимен. Так получалось, что представитель каждого нового поколения философов пересматривал положения своих предшественников и на их основе создавал что-то своё собственное. Анаксимен был поборником простоты, первым стал излагать философские идеи не вычурными стихами, понять которые мог далеко не каждый, а безыскусной и всем доступной прозой. Основные идеи своего учителя он разделял, но решил их тоже упростить. По мнению Анаксимена, также существует неограниченная во времени и пространстве материя, что все вещи созданы из одного первовещества, в которое они, в конечном счёте, снова преобразуются. Только этим веществом является вовсе не апейрон, который никто и никогда не видел. Анаксимандр напрасно изобретал что-то несуществующее, первооснова всех вещей реально существует, каждый может её наблюдать, это один из четырёх первоэлементов, им является воздух. Находясь в однородном и недвижимом виде, воздух, как и апейрон Анаксимандра, неосязаем. Но стоит ему прийти в движение, и мы ощутим его в качестве ветра. Стоит ему преобразоваться в другие вещества, и он становится виден. Именно из-за неосязаемости воздуха, его схожести с абстрактным апейроном, скорее всего, Анаксимен и признал его первоосновой всех вещей. Кроме того, он мог руководствоваться такими соображениями, что воздух – самый распространённый и самый подвижный элемент. Земля, огонь и вода являются только как бы островками, со всех сторон окружёнными воздушным океаном, который, кроме того, заливает собой все пустые промежутки, проникает во все поры другого вещества и омывает его отдельные частицы. Да и животные с растениями не могут жить без воздуха.

Вращение небесных тел, которое Анаксимандр называл причиной возникновения всех вещей, Анаксимен признавал («небо – это вращающийся свод»), хотя и считал его вторичным, говоря, что «светила совершают повороты, отбрасываемые вспять сжатым и сопротивляющимся воздухом» . Непонятно только, почему светила движутся по кругу, а не взад-вперёд. Впрочем, это не единственное противоречие, которое породил в своих изысканиях Анаксимен. Очевидно лишь то, что он на первый план выдвигал понятия разреженности и плотности первовещества, которым для него был воздух. «Разрежаясь, [воздух] становится огнём, сгущаясь – ветром, потом облаком, [сгустившись] ещё больше – водой, потом землёй, потом камнями, а из них – всё остальное» . Процесс образования из воздуха облаков, а затем и земли сходен, по его мнению, с валянием шерсти, из которой образуется войлок. Идея плотности – большая заслуга Анаксимена, воспринятая современной наукой. Следует напомнить, что Анаксимандр видел различие между четырьмя основными элементами в размере и весе составляющих их однородных частиц. Современная физика же, вслед за Анаксименом, считает, что газы, жидкости и твёрдые тела различаются друг от друга по расстоянию между составляющими их частицами (атомами, молекулами), то есть по их плотности. Но предвидение Анаксимена относится не только к области физики, но и к философии. Он, в сущности, открыл закон перехода количества в качество, унаследованный от него многими современными мыслителями, в том числе Гегелем и Марксом. Скопление большого количества частиц у Анаксимена приводит к превращению жидкости в твёрдое тело, а уменьшение их количества – в газ.